メメント・モリ

藤原新也の写真集『メメント・モリ』は衝撃だった。1983年発刊。その年に上京し、当時住んでいた東京西部の、とある私鉄の駅前で「運命的」に買ってしまったことまで覚えている。

見開きのカラー写真。ガンジス川のほとりに黄疸の出た死体がうつ伏せに横たわり、そのそばに二匹の野良犬。左の茶色のは穏やかな目をしてカメラの方を見ている。右の黒い犬は前脚で死体のくの字に曲がったふくらはぎを器用に押さえて、甲にかぶりついている。画面の手前の左隅にはカラスが一羽。湿っぽさとか、むごたらしさはまるで感じない、実にあっけらかんとした1枚である。

「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ」。その写真に添えられたキャプションである。ぐさりと刺さった。

メメント・モリ。Memento mori ラテン語で、意味は「死を想え」。

悟りの境地とは程遠いまま俗にまみれて現在に至っているが、何かにつけて、こころの中で反芻したり、お気に入りの日暮里の谷中墓地をぶらぶらしているときなんか(もちろん昼間だが。けれども、夏の夕刻なんかも捨てがたく、死者たちが楽し気にそこらで踊っている気配を感じて何となく嬉しい気分になったこともある)、ハミングする感じでつぶやいたりしている。

AIは「死」をどのように認識するのだろう?

一方、ゾンビ。ブードゥー教の呪術師による死者の再生ではなく、ロメロ監督が映画で造形した。れわれが慣れ親しんだゾンビ・イメージのゾンビの方である。

リアルタイムではないが『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』と『ゾンビ』(評判になった超低予算映画『カメラを止めるな!』もこれがなかったら生まれていない)も見たが、死体のまま甦った人間って何?「生ける死体」って形容矛盾では?と雑念が先立ってしまい、怖さに没入できずじまいだった。

確かに、あの感じで無言、無意志で歩き回る死体は怖い。噛まれてあんな感じで死にたくはない。とうぜんゾンビとして「生き返る」なんてまっぴらだ。だが、その恐怖はカラダの底から感じる根源的な怖さではなかった。ちなみに、わたしが心の底からゾクッとした映画は溝口健二の『雨月物語』である。わたし史上最高の恐怖作品は、柳田国男の『山の人生』に出てくる貧しさゆえに幼い二人の子の首を斧で斬り落とす炭焼きの男親の悲しすぎる物語である。

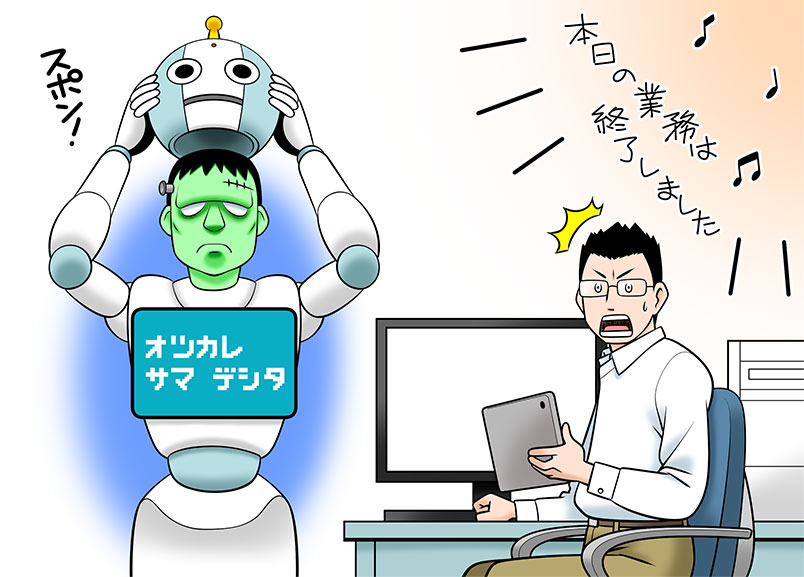

だいぶ横道にずれてしまったが、AIとの絡みでどうしても触れたかった小説、メアリ・シェリーの19歳の処女作『フランケンシュタイン』(1818年初版)にやっと言及する。

卓越したAI論としての『フランケンシュタイン』

言い訳すると、長い枕になってしまったのは、機械であるAIが永遠に感受(この言葉からして人間の感情に対する言葉だが)しえない、最も人間らしい、それにより人間を人間たらしめる「死」の想念を考える手立てとして『メメント・モリ』とロメロ監督のゾンビ映画から導入した方がスムーズに話が運べるかなと踏んだからだ。その目論見が成功したかどうかは読者判断だが…。

なぜAIの話題に『フランケンシュタイン』をわたしは持ち出すのか。別に奇をてらったわけでも何でもない。この『フランケンシュタイン』こそが、いまAIの開発研究に必死に取り組む人たちの姿が登場人物に見事に重なって読めるからなのだ。

ハリウッド映画のせいでフランケンシュタインを、醜悪な怪物の名前と誤解している人が結構いるが、その怪物を死体から生み出したマッドサイエンティストの名前がヴィクター・フランケンシュタインである。ハリウッド映画は、闇雲な破壊者、殺人者という原作にはない間違ったイメージも拡散させてしまった。恐るべし、映像の力である。

怪物は、最後まで名前はない。何しろフランケンシュタインは、自分の「神の領域」に踏み込んでも許されるという勝手で傲慢な万能感から怪物に生命を与えながら、その醜悪さにビビってしまい森の中に置き去りにしてとんずらこくのだ。無責任極まりない科学者だ。

だから、怪物は森の中で一人、自力で、人間として生きていく術、思考法や生活習慣といったものを学んでいく。

その成長の過程は、まさにAIの進化のプロセスとして読めるのではないだろうか。わたしは、特に、言葉の習得のシーンに何度読んでも感動する。

怪物は暗闇とか月という概念は教えられていないので、とうぜん知らない。でも、それはいま目の前で感知している。だから、「薄黒い不透明な固まり」と感じたまま表現し、「木々の間から昇って来る光った形のもの」と感覚で捉える。われわれはすでに暗闇も月も知っている。しかし、いざそれらの定義をしろと突然言われたら、怪物のような、まさに「そうそう、その感じ。わかる~」な説明ができるだろうか。ちなみに、文学の世界では、広く知られている名称をあえて使わず、それをあたかも初めて見たように表現するテクニックを「異化作用」と呼ぶ。わたしも、使っているコピーテクニックの一つでもある。

ぜひ一読していただきたい。再読の方で、かつAI開発の当事者なら、わたしの読み方で読み直してほしい。何かが見えてくるのではないだろうか。もちろん、文学は息抜きでもあるので、日頃のストレスフルな脳みそのリフレッシュにもうってつけな傑作であることは、約束する!

最後に一つ。怪物は、あくまでも、人間なのである。最後に、彼は、泣く。

- 大槻 陽一

- 有限会社大槻陽一計画室 ワード・アーキテクト