あるテレワーカーからの問題提起

「毎日毎日、あんなラッシュにもみくちゃにされて何しに会社行ってたのだろう」

「朝9時にピタッと全員集合!意味あるのか」

「仕事しに行ってんだか、オフィスビルに行ってんだか」

「人生の3分の2を会社人として過ごしたことになるんだよな」

「皇居を一望できる超高層の本社ビルって必要かな。IDカード忘れると入れない」

ステイホームでテレワーク中の友人から、こんな電話をもらった。

突然思い立ってハンナ・アーレントとシモーヌ・ヴェイユをAmazonで買い、働くってなんだろう、家族を養うためか、何かを成し遂げるためか、会社とはなにか、資本主義の縮図が会社なのか等々をつらつら青臭く考え、40数年前にタイムスリップしているらしい。

働き方改革の正念場 待ったなし!

コロナは、いまの勤労者の置かれた現状を赤裸々にあぶりだした。ステイホームできる人とできない人。なんか「分断」と言った方がふさわしい。新しい階級社会の到来?

ハンナ・アーレントは『人間の条件』(ちくま学芸文庫)で、労働、仕事、活動の3つを提示する。労働は食うため生きるために必需なもの。仕事(WORK/作品とした方が了解しやすい)は、いずれ死ぬ有限の存在であるがゆえに生きていることの証明として創造性を発揮する表現行為。活動は主に言論を通して等しく異なる他者同士が相互にアイデンティティ確認すること。ボランティアも入るだろう。そして近代が、労働の過酷化(動物化と彼女は言う)により仕事と活動の人間らしい自由を押しつぶそうとしていると警告した。自粛下にあってもステイホームできない多くの人たちが思い浮かぶ。安直に建設現場でも同じではないかという思いがかすめたが、いち早く閉所を決め対策をしてきたところもあったらしい。

シモーヌ・ヴェイユは、1年間、底辺の工場で実際に一介の女工として働き、労働と人生について深く省察。なぜ働くことはこんなにも苦痛なのかを1.思考および意志や判断の不在(したくてももう限界だ!という機能不全)、2.「根こぎ」状態への底知れぬ不安と恐怖(経済的にも精神的にも拠って立つ根を持ちえない虚無感や無気力な状態)、3.集団にいながら解き放たれることのない「孤独感」(表向きは共同・協働作業に見えるが、実際は個々人の間に衝立が立てられた体のいい分業を強いられる孤立感と疎外感)の3つにまとめた。過労死にパワハラ、セクハラ、それによる自殺、追い出し部屋、賃金格差、格差加速、派遣切り、下請いじめ、技能実習生問題等々。これらはいまや「よくある」ニュースになってしまった。しかし、それらは他人事ではない。すぐそこにある、明日は我が身なのだ。

スローガン的だった働き方改革も、まず生き方改革(「人生最高」と思うための人生再考)が大前提であるとみんなが認識したうえで、ようやく「魂を入れる」ときが来たのだ。浮ついたキャッチフレーズみたいなワークライフバランスもなおさらである。

オフィスビルのレゾンデートルを問い直す

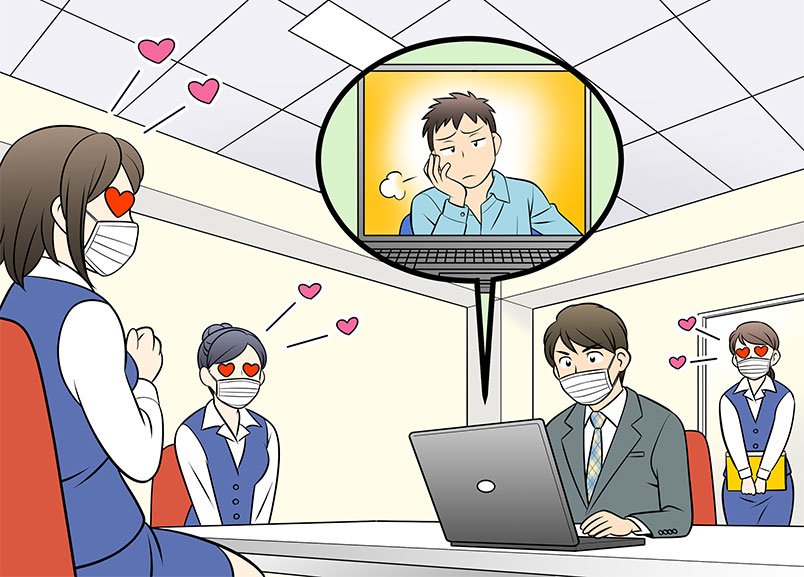

コロナがもたらしたテレワークという新しい勤務様式は、多くのテレワーカーの気持ちに、そもそも本社ビルとはなんだろうか、オフィスは必要不可欠なものなのかという「違和感」を入道雲のように湧き上がらせた。

社員間コミュニケーションの大切な場というのはわかる。だとすると、そこかしこにアクリル板のついたてを立て、マスクをして極力しゃべるな、集まるなというのはいかがなものか。出社人数が絞られると、執務スペースの効率的運用を目指して、固定席を持たないフリーアドレスが導入されたりするが、誰が座ったか分からない席に座れない世知辛さ。ひたすら作業に集中しろというのならば、それこそテレワークの方がはるかに効率が良い。 人が集まらなければ生み出せない何かを得んがためにリアルな空間が必要なのではないだろうか?そしてそれは、リアルにしろバーチャルにしろ、議題が決まっている会議の場からは決して生まれないもので、一見、息抜き、暇つぶしと思えるような立ち話から生まれたりするものだ。

雑談の中の何でもない話題が次の発想につながるとしたら、不要不急の余白部分はむしろ必要なものなのではないか。遊びのない機械は簡単に壊れる。社会はほぼ不要不急でできてるいるのだ。この不要不急がないと、きっと新しいものは生まれてこない。

- 大槻 陽一

- 有限会社大槻陽一計画室 ワード・アーキテクト