そこで働く人すべてがそれぞれ快適と感じることかできる空間を実現する―そうしたコンセプトに基づく室内環境制御技術が、清水建設のイノベーションと人財育成の拠点「温故創新の森 NOVARE」に実装されています。その開発を主導した2人に話を聞きました。

建築総本部 設計本部 設備設計部2部 重盛 洸

暑がりな人と寒がりな人が共創できる空間とは?

かつて、オフィスには一定の温度・湿度、照明の明るさが求められ、人々はその空間で1日を過ごすことが前提となっていました。時代は変わり、今では働く場所を自由に選び、高い生産性が発揮できる快適な環境が求められています。とはいえ、暑がりの人もいれば寒がりの人もいて、全員が等しく快適というのはなかなか困難です。そんな課題に解をもたらそうとするのが、オフィス全体の環境をAIを活用して効率よく制御する「環境ナビ」、利用者の位置や好みに合わせた超個別空調システム「ピクセルフロー」、パーソナル環境微調整デバイス「環境家具」の3つで構成される室内環境制御技術です。

空間全体の快適性と省エネを両立する環境ナビ

環境ナビは清水建設として将来的な社会ニーズを見据え、2019年からいち早く取り組んできた開発の成果です。働く人の位置情報や室温、照度などのデータを収集して、そこにいる個人が快適と感じ、かつエネルギー消費を最小限に抑えられるように照明や空調などを最適に制御します。パーソナライズされた照明や空調制御はこれまでにもありましたが、デジタルツインやAIといった先進技術を活用してそれらを統合している点や、個人が快適と感じる環境履歴情報を収集・蓄積し、それをAIに学習させることで、空間全体を快適にできる点がポイントです。

「前例のないシステムだったこともあり、まず開発にむけ、ゴールの明確化から議論を重ね丁寧に取り組みました」(伊藤)

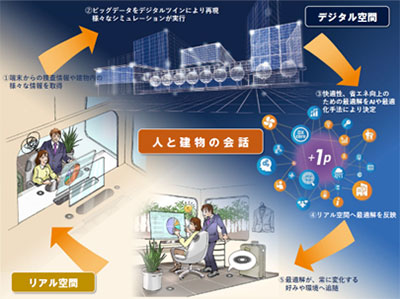

「人と建物の会話」というコンセプトの具体的なイメージを共有するため、プロジェクトチームのディスカッションにコンセプトアーティストに参加してもらい、その内容をコンセプトアートとして可視化しました。

「人と建物の会話」によって創出される価値を表現した

初期構想時のコンセプトアート

システムを具現化し、より「人と建物の会話」の概念を視覚化した

現在のコンセプトアート

さまざまなコンセプトアートで「人と建物の会話」のイメージ共有ができた後は、それを具体化するためのシステム構築が鍵となりました。

「コアメンバーでアイディアを出し合って作成したシステムフロー図を出発点として、詳細な検討と試行錯誤を繰り返し、現在の形にたどり着きました」(伊藤)

ホワイトボードに描かれたシステムフロー図は、開発の全期間を通じて具体的な指針となったそうです。

床からの風で好みの心地良さを提供するピクセルフロー

「集まった人たちが議論をしてイノベーションの種が生まれる空間」とはどうあるべきか、そこを起点とした設計・開発チームの構想をもとに開発されたのがピクセルフローです。

当初は、数名で集う人々を傘のような空間で緩やかに覆い、その中で働く人の好みに柔軟に空間を最適化させるアイデアが構想されていました。しかし、緩やかであっても覆われた空間がフロアに点在するということは、それ自体が空間を制約することになってしまいます。

開発したシステムの担当を引き継ぎ、性能評価や運用のフォローを行った重盛は、当時を次のように振り返ります。

「覆いを無くした状態で再検討した結果、どの場所に移動しても好みの環境が構築できるように床から空気を供給するという現在のピクセルフローのスタイルに行き着きました」(重盛)

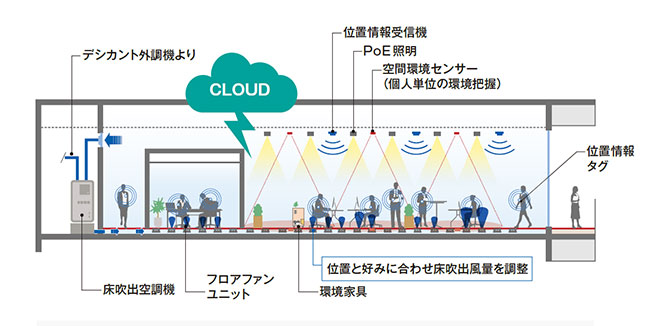

フロアファンユニットを仕込んだ床タイルを60cm間隔で敷きつめ、4台を1ユニットとして働く人の位置情報や好みの温度感に応じて風量を調節する仕組みです。学術的には難しい名称である「温冷感要求追従型空調システム」を、重盛が「ピクセルフロー」と名付けました。

「帰りの電車を降りて駅の電光掲示を見た際に、これだと思いました。発光体(ピクセル)の点滅で文字を表示させる様子が、分散設置したフロアファンユニットで気流を制御する方式を表すのにピッタリだと」(重盛)

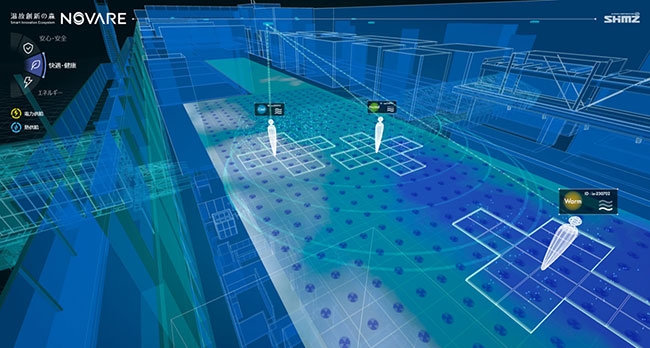

電光掲示板のように床を格子状に区切って

利用者の位置と好みに応じて制御するピクセルフロー

(NOVAREデジタルツイン)

吹出口とファンを一体化したフロアファンユニットが並ぶ床面

そばにあるだけで空間の満足度を高める環境家具

自分の家で少し汗ばむ暑さなら扇風機やうちわを、肌寒くなってきたらこたつやひざ掛けを使用するように、オフィスでも思うままに自分の周囲の環境をコントロールできれば、自己効力感を高め、能動的な働き方や知的生産性の向上に寄与します。それをオフィスで実現するデバイスとして開発されたのが「環境家具」で、元清水建設社員で工学院大学の教授である野部達夫氏の発案のもと、多くの試作品が作られました。

環境家具の初期構想機

環境家具の試作機

「デザイン性と使い勝手に優れたものにしたいと何度も図面を修正しました。思い描いていた通りのデザインが実現して実際にファンから風が出る様子を見た時は感動しました」(重盛)

声をかけてもいいときは青く、作業中など集中を切らしたくないときは赤く光るコミュニケーション・シグナルも装備された

小ぶりの袖机のような外観に、大型バッテリーや足温器、送風機、USB給電装置、サウンド発生装置を盛り込んだデバイスで、さらに足元には利用者の作業集中度を周囲に知らせるコミュニケーション・シグナルも装備されています。上部には、ボトルホルダーや文具置きスペースなどがあり、植物などを飾ったりして自分好みのスペースを演出することもできます。

「結果的に環境ナビやピクセルフローを補完し、よりパーソナルで快適な空間を実現できるデバイスに仕上がりました」(伊藤)

今後の展開と可能性

3つの技術で構成される室内環境制御技術ですが、それぞれの技術は単体での適用や他のシステムへの展開も可能と2人は考えています。

「環境ナビは、機能ごとにシステムをクラウド化することで、ビルの既存設備との連携を容易にします。将来的には、建物の使い勝手を高めるため、機能をアプリのように自由にカスタマイズして組み合わせ、バージョンアップできることを目指しており、このシステムがその先導役となることを期待しています」(伊藤)

「ピクセルフローはファンに汎用品を利用しており、新築、改修のどちらにも導入しやすいシステムであると考えています」(重盛)

環境家具については、利用者から「スタイリッシュで使うのが楽しい、能動的に働くためのアシストになる、使わなくても近くにあるだけで安心する」といった好意的な意見が寄せられているといいます。

「将来的にはオフィス空間だけでなく、例えばビルの受付のように、空間全体の環境を整えるのが難しい場面において、局所的に環境を整えるような利用方法も考えられます」(重盛)

前例のない未来の快適空間を形に

2人は2012年竣工の清水建設本社に導入された天井放射空調の開発と実証に伊藤が、システムの汎用化に重盛がそれぞれ携わった、という共通点がありました。

日本初、オフィスビルへの大規模な天井放射空調導入という前例のないプロジェクトから十余年。働く場所や時間を自由に選択できるように時代が変わっても、未来のオフィスの快適さがどうあるべきかを考えつづけ、前例のないものを形にしていく姿勢は変わりません。

最後に伊藤が次のように締めくくりました。

「環境制御技術の今後の運用とチューニングを通して、未来の環境を可視化することで、人々の行動がどのように変化するのかを見ていきたいですし、この技術のブラッシュアップに役立てていきたいと考えています」