清水建設と日本SF作家クラブのコラボレーション企画「建設的な未来」は、これからの社会に起こりうる事柄に対する、よりよい未来の「建設」に向けて、私たちができるかも知れないこと、また、乗り越えた先にあるかも知れない世界をテーマにしたショートショートです。

第13話は太田 忠司さんの『月の魔女』です。お楽しみください。

第13話

月の魔女

太田 忠司

アラームを聞いて駆けつけた池谷に、ラウールは緊張した表情で告げた。

「02プラントでトラブルだ。真空蒸着装置に異常が検出された」

「どんな異常だ?」

当然の質問だった。しかしラウールは躊躇の表情を浮かべる。

「ガスの混入だ。しかし・・・」

「しかし? 真空蒸着に使用するアルゴンガス以外に何が混じるって言うんだ?」

ラウールは答える代わりにディスプレイに表示されたデータを指差した。

「窒素に酸素に二酸化炭素・・・これってまさか」

「そう、地球の大気と同じ組成だ」

「あり得ない。どうしてプラント内に空気が混入するっていうんだ? ここは月だぞ。周囲は真空なんだ」

池谷は思わず窓に眼をやった。そこに映し出されているのは荒涼とした月の景色だった。

月面に建設された国際宇宙基地は、実験だけでなく宇宙環境を利用した新素材、薬品、工業製品などを生産するプラントへと発展していた。当初はわざわざ月まで材料や機械を運び人間を送り込んで製造していたが、インフラが整備されたことと月の資源を利用できるようになったことで大幅なコストダウンが可能になった。作業もほぼすべてロボットが担当し、人間は保守点検や解析などに携わる少数名だけが交代でコントロールセンターに常駐している。実際01から85までの全プラントは池谷たち6名のスタッフだけで管理を担当していた。それでもトラブルが発生することなどほとんどなく、彼らは六カ月の任期中ずっと単調なルーティンワークを繰り返すはずだった。

しかし池谷がトラブルのアラームに午睡を妨げられたのは、月に赴任した翌日のことだった。

「どれくらいの空気が混じったんだ?」

いまだ信じられない気持ちで池谷が尋ねる。

「ごくわずかだ。製品の品質に影響が出るほどではない。それは幸いなんだが・・・」

「月に空気が存在するはずがない。ここみたいな人間の居住空間以外にはな」

他の4人のスタッフも次々と集まってきた。そしてラウールの報告を聞き、一様に困惑の表情を浮かべた。

「誰か02プラントに入ったか。そのとき宇宙服から空気が洩れ出たとか」

「そんな記録はないな。あそこでトラブルが起きたこともない。建設されてから人間が立ち入ったこと自体ないんじゃないかな」

「アルゴンガスに空気が混入していたとか」

「それも考えられない。ガスも月で生産されたものだ」

「センサーの誤動作では?」

「二重チェックした。間違いない」

いくつもの仮説が唱えられたが、その都度否定された。

「主任、どうする?」

ラウールに問われ、池谷は即答した。

「モニタの記録を見よう」

彼の指示で02プラント内を撮影した映像を呼び出した。

「空気が検出されたのは13時19分だ。その30分前から再生してくれ」

ラウールがディスプレイに映像を表示する。プラント内のカメラはひとつしかない。しかも固定式だ。もちろんそれだけで内部すべてをモニタリングできるわけではないが、それが規定で決まっている最低限の装備だった。つまりメーカーも大きなトラブルが起きるとは思ってもいなかったということだ。

画像は真空蒸着装置の制御盤あたりを映していた。右下に表示される時刻以外、何も動くことのない映像が続く。最初はディスプレイを凝視していた池谷も、次第に注意力が散漫になってくるのを感じた。

「2倍速にしてくれ」

池谷は指示する。時刻表示が目まぐるしくなっただけで、他の様子は一切変わらない、はずだった。

一瞬、画面の左隅に動くものがあった。

「何だ?」

誰かが声を洩らす。

「戻してくれ」

池谷の声が硬くなる。

再び画像が再生される。今度は、はっきりとわかった。

「・・・まさか」

池谷は唖然とした。

「どういうことだ・・・人間がいる?」

画面の左側を移動していったのは、間違いなく人間だった。ラウールがもう一度戻ってその画像を静止させた。

「女?」

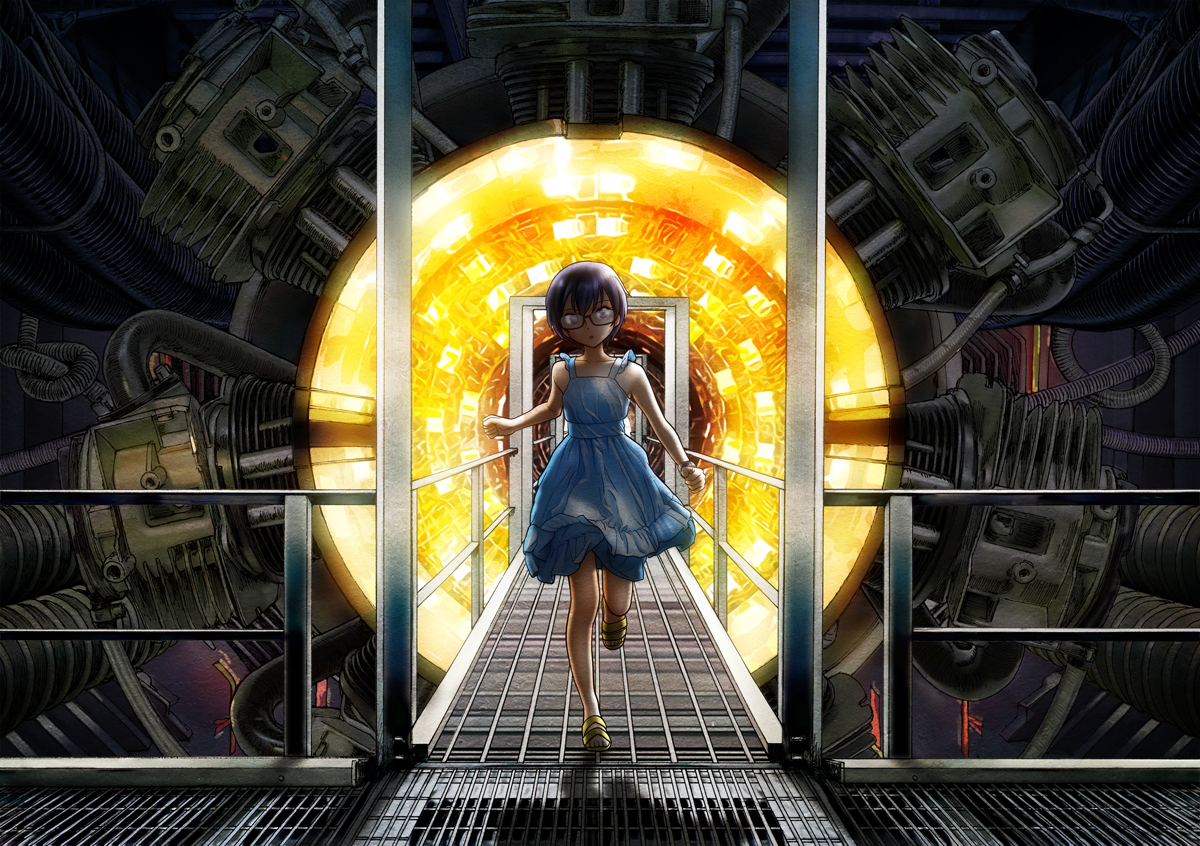

それはたしかに女性のようだった。ワンピースと思われる青い服を着ている。髪は黒くショートカットにしていた。大きな眼鏡をかけているのもわかる。

「馬鹿な。真空中を宇宙服も着ないで動き回っているだと?」

「何かの間違いじゃないのか。あるいは悪戯とか」

「そんなわけあるか」

「画像に加工がされているわけじゃないだろうな?」

「あり得ない。あの女は間違いなく、あそこにいたんだ」

みんな互いに顔を見合わせ、黙り込む。しばらくしてアルマンが呟くように言った。

「・・・魔女、か」

「何だそれ?」

「曾祖父さんが言ってた。月には魔女が住んでるって。故郷の民話だがな。他に誰もない月にひとりだけで暮らしているそうだ。そしてときどき地球に呪いをかける」

「呪い?どんな?」

「『誰か話し相手を寄越して』と。人間が月に行きたがるのは、魔女の呪いを受けたからだって」

「じゃあ、俺たちはその魔女の呪いでここに基地を作ってやってきたってわけか。馬鹿な」

ラウールの笑い声は、乾いていた。

そのとき、またアラームが鳴った。