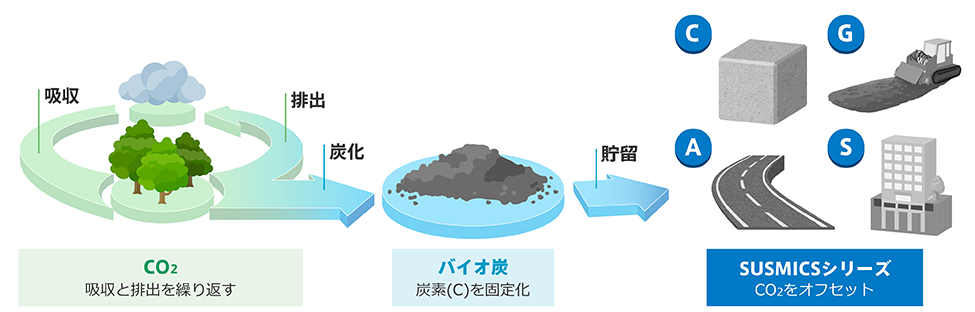

木質バイオマスを炭化して作られたバイオ炭を活用する環境配慮型施工技術の総称、それがSUSMICS(SUstainable + SMI(炭) + Carbon Storage)シリーズです。大気中のCO2を除去し、長期的に安定した炭素貯留(CO2固定)を実現します。建築・土木の幅広い用途に対応するシリーズのラインナップをご紹介します。

バイオ炭による大気中CO2除去とは

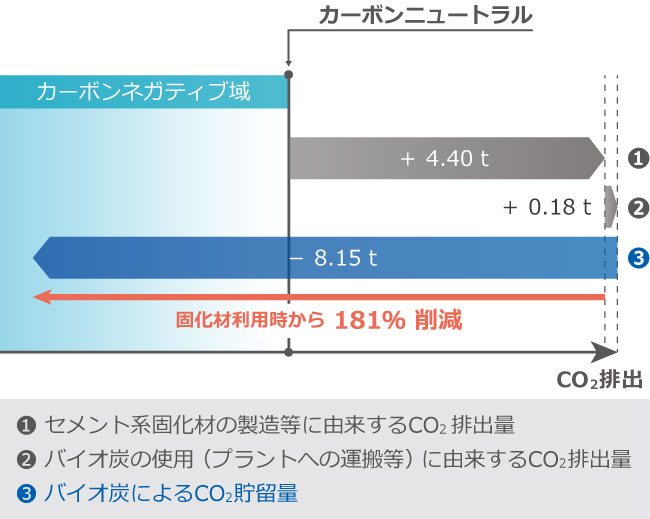

木質バイオマスは、樹木の成長過程で大気中から吸収するCO2量と木質バイオマスの利用後に大気へ排出するCO2量のバランスが取れているため、カーボンニュートラルな材料と言えます。一方、木質バイオマスをバイオ炭にすると、大気由来のCO2が炭素(C)としてバイオ炭に固定され、大気へ排出するCO2量を減少(大気中のCO2を削減)できます。そのためバイオ炭はカーボンネガティブな材料と言えます。

しかし、単に木質バイオマスをバイオ炭としただけでは、例えばバイオ炭を燃料として使うと大気へCO2が排出されることになるため、大気中のCO2を削減したとは言えません。SUSMICSシリーズを構成するすべての技術は、バイオ炭を長期的に安定して貯留することで大気へのCO2の排出を防ぎ、バイオ炭中の炭素量に相当するCO2を大気から除去することができます。

SUSMICSシリーズは、用途や条件に応じて適用技術を選定することで、機能を最大限に引き出すことができます。

SUSMICS-C(コンクリート)

SUSMICS-C(コンクリート)

SUSMICS-C(コンクリート)

バイオ炭を使用し、コンクリート構造物にCO2を固定

コンクリートの主要材料であるセメントは、製造時に大量のCO2を排出します。

バイオ炭を細骨材の一部と置換することで、コンクリート構造物へCO2を固定し、コンクリート生産に伴う実質的なCO2排出量の低減を実現します。

SUSMICS-Cは、以下に挙げる特長を活かし、すでに建築・土木のさまざまな現場で導入実績を拡大させています。

特長

- 普通コンクリートと同等の性能

建設現場で使われている一般的なコンクリートを用いた各種試験を実施し、フレッシュ性状および硬化後の性能が普通コンクリートと同等であることを確認しています。 - 汎用性が高く、どこでも製造・施工が可能

コンクリート二次製品への適用だけでなく、一般の生コン工場で製造できるため、普通コンクリートと同様に現場打ち施工が可能です。 - CO2固定量は、国の温室効果ガスインベントリに報告

「2022年度の我が国の温室効果ガス排出・吸収量について」において、3類型(4種類)の環境配慮型コンクリートによる温室効果ガス吸収量(CO2固定量)が世界で初めて算定されています。SUSMICS-Cは、3類型のうちバイオ炭使用型として取り上げられています。

関連リンク

-

コンクリート内部にCO2を固定してカーボンネガティブを実現する「バイオ炭コンクリート」

-

カーボンネガティブを実現する次世代コンクリートを生み出した技術者たち

-

ニュースリリース

カーボンネガティブ仕様の環境配慮型コンクリート「SUSMICS-C」を現場適用

~バイオ炭を混和し、コンクリート内部に炭素を貯留~ -

バイオ炭コンクリート「SUSMICS-C」のCO2削減効果を精緻に定量化

~適用現場でのカーボンネガティブ達成を第三者機関が確認~ -

アワード

「十大新製品賞」本賞を受賞

-

「第7回エコプロアワード」で国土交通大臣賞を受賞

-

土木学会環境賞をダブル受賞

-

パンフレット(PDF)

環境配慮型コンクリート「SUSMICS-C」

SUSMICS-A※(アスファルト)

SUSMICS-A※(アスファルト)

SUSMICS-A※(アスファルト)

カーボンネガティブを実現するバイオ炭アスファルト舗装

バイオ炭をアスファルト混合物の砂の代替として添加することで「アスファルト混合物製造時のCO2排出量」と「バイオ炭によるCO2固定量」がオフセットされ、カーボンニュートラル・カーボンネガティブなアスファルト混合物となります。

日本道路株式会社との共同開発

特長

- カーボンニュートラルと経済性の両立

従来の低炭素アスファルトコンクリート技術である中温化合材(改質Ⅱ型)のCO2削減量に比べて、バイオ炭のCO2固定量(添加率3%)は約14倍となっています。1kgのCO2を削減するためのコストは、従来技術の約10%に抑えられています。 - 改質Ⅱ型のアスファルトを使用した混合物と同等の性能

SUSMICS-Aの耐流動性について、ホイールトラッキング試験で評価した結果、通常の改質Ⅱ型アスファルト混合物と比べてバイオ炭を配合した場合でも同等の耐流動性を有しています。 - 従来どおりに施工可能

舗設時は、特殊な機材・重機を使用せず、従来どおりの機械編成で施工できます。

関連リンク

SUSMICS-G※(地盤改良工法)

SUSMICS-G※(地盤改良工法)

SUSMICS-G(地盤改良工法)

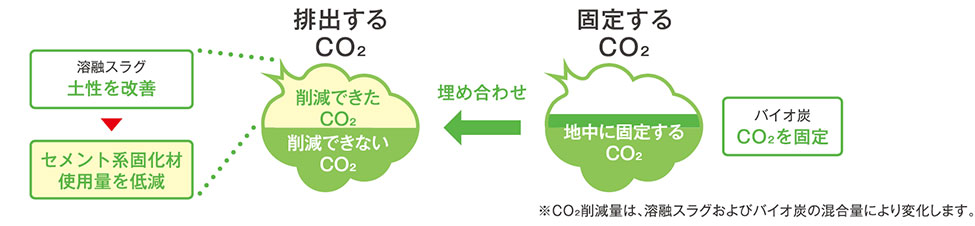

バイオ炭と溶融スラグを混合し、カーボンニュートラルを実現

混合処理工法による地盤改良工事において、セメントやセメント系固化材に加え、溶融スラグとバイオ炭を敷き均した後、機械で混合攪拌して締め固めることで、CO2排出量を実質ゼロにする脱炭素型地盤改良工法です。

株式会社東洋スタビとの共同開発

特長

- 土性を改善、CO2の削減に貢献

改良対象土に溶融スラグを混合することで、含水比の低下と砂分増加の効果があります。土性が改善し、地盤の強度が向上するため、セメントやセメント系固化材の使用量を低減でき、CO2排出量を削減できます。 - 廃棄物の有効活用

一般廃棄物を約1,300℃以上の高温で溶融し冷却した溶融スラグ、製材時の副産物であるオガ粉をバイオ炭として活用することで、環境負荷の低減に貢献しています。 - 従来どおりの施工が可能

地盤の混合・攪拌は従来どおりの施工方法で行うため、工程や使用機械も変更することなく、既存工法の適用が可能です。

関連リンク

SUSMICS-S(ソイルセメント)

SUSMICS-S(ソイルセメント)

SUSMICS-S(ソイルセメント)

埋戻し地盤の品質確保とCO2排出量削減の両立

ソイルセメントや流動化処理土といったスラリー系改良土は、建設発生土や現地土に水と固化材であるセメントを混ぜて作られます。バイオ炭を添加することで、固化時のブリーディング(構成材料の分離・沈降現象)を抑制し、品質を向上させることができます。また、ソイルセメントの生産に伴う実質的なCO2排出量の削減にも貢献します。

特長

- 高い吸水特性を活かし、深度方向の品質を確保

吸水特性が高い粉状のバイオ炭を添加すると、時間の経過に伴いソイルセメント内の余剰水を吸収し、ブリーディングを抑制します。また、深度方向の品質(例えば一軸圧縮強さ)に対して、従来の流動化処理土と同等かそれ以上にできることを確認しています。 - 従来どおりの製造法と施工性

既存の流動化処理土の製造装置を使用して、固化材と粉状のバイオ炭を同時に添加するだけで製造できます。事前配合試験のフロー値は従来の流動化処理土と同等であり、実施工においても、打込み時の流動性に影響がなく、従来どおりに施工可能です。 - カーボンネガティブの実現

固化材に対するバイオ炭の添加量が大きいため、CO2の大幅な低減(カーボンネガティブ)が可能です。